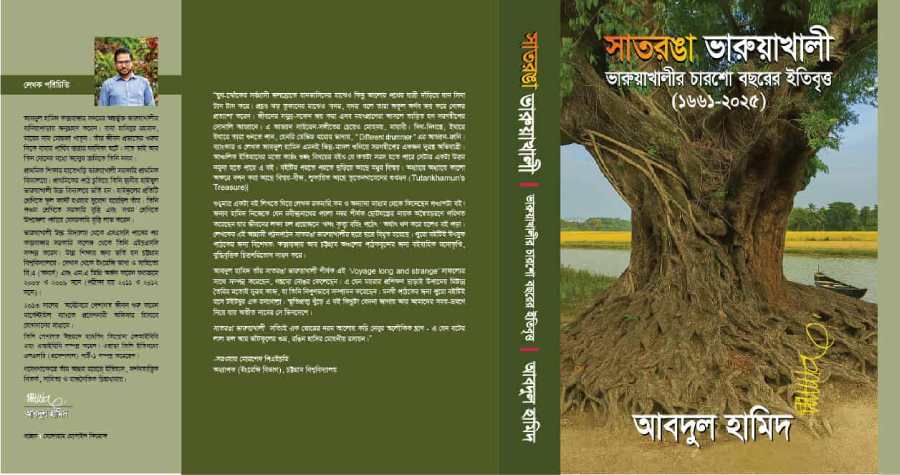

বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চায় একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য রয়েছে—আমরা বারবার রাজধানী ও নগরজীবনের ঘটনাপুঞ্জে ফিরে যাই, অথচ গ্রামীণ জনপদগুলোকে প্রায়ই দেখি না ইতিহাসের মূল বয়ানের অংশ হিসেবে। অথচ গ্রামই এই ভূখণ্ডের সভ্যতার মূল উৎস, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণভূমি। যে জাতি নিজের গ্রামীণ অতীতকে জানতে ব্যর্থ, সে নিজের জাতিসত্তাকেও অর্ধেক বুঝে। এই সত্যকেই যেন সামনে এনেছেন ‘সাতরঙা ভারুয়াখালী: ভারুয়াখালীর চারশো বছরের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের রচয়িতা—যিনি এক ছোট্ট জনপদের গল্প দিয়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর ইতিহাসের এক বিকল্প মানচিত্র এঁকেছেন।

চারশো বছরের বিস্তৃত সময়কে ধারণ করা মানে কেবল তথ্য জড়ো করা নয়; সময়ের প্রবাহে মানুষ, ভূগোল, বিশ্বাস, সংঘাত ও স্বপ্নের সম্পর্ক বোঝা। লেখক সেই কাজটিই করেছেন এক দার্শনিক দৃষ্টিতে। তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন নৃতাত্ত্বিক ও মানবিক চোখে—যেখানে তারিখের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষের স্মৃতি, উৎসব, কণ্ঠস্বর ও অভিজ্ঞতা। এদিক থেকে সাতরঙা ভারুয়াখালী নিছক একটি স্থানীয় ইতিহাস নয়; এটি বাংলাদেশের গ্রামীণ সভ্যতার আত্মজৈবনিক দলিল।

বইটির প্রথম অধ্যায়েই লেখক ভারুয়াখালীর ভূগোল ও নামকরণের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করেছেন—যা পাঠককে স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের গভীর সংযোগের দিকে নিয়ে যায়। একটি অঞ্চলের নামের ভেতর লুকিয়ে থাকে তার জল, মাটি, মানুষের চলন-বলন—এই ধারণা বইটির শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় ধাপে ধাপে ফুটে উঠেছে কৃষি, বাণিজ্য, নদীপথ, সামাজিক শ্রেণি, ধর্মীয় সহাবস্থান, প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর জীবন্ত চিত্র।

লেখক এখানে ইতিহাসকে স্থির করে রাখেননি; বরং দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিটি সময়কাল পরবর্তী সময়কে প্রভাবিত করেছে। যেমন—কীভাবে উপনিবেশিক আমলে জমিদারি ব্যবস্থার পরিবর্তন স্থানীয় অর্থনীতির রূপ বদলেছে, অথবা কীভাবে ব্রিটিশ শাসন ও পাকিস্তান আমলের প্রশাসনিক পুনর্গঠন একটি জনপদের ক্ষমতার কাঠামোকে পাল্টে দিয়েছে। এসব আলোচনায় লেখক শুধু তথ্য দেননি, দিয়েছেন বিশ্লেষণ—যা গ্রামীণ ইতিহাসকে এক উচ্চতর বৌদ্ধিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—লেখক ইতিহাসের ভেতরে নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণকেও তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ সমাজে নারী ইতিহাসের ‘অদৃশ্য’ চরিত্র হয়ে থেকেছে; কিন্তু এই বইয়ে তাঁরা ফিরে পেয়েছেন স্বর ও ভূমিকা। লোকগাথা, মৌখিক স্মৃতি ও পারিবারিক বয়ানের মাধ্যমে নারীদের শ্রম, সাহস ও সামাজিক ভূমিকা উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে।

বইটির মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায় বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধ কেবল শহরের ঘটনা নয়; প্রতিটি গ্রামের ঘর, প্রতিটি নদীপথ, প্রতিটি পল্লি সেই ইতিহাসের অংশীদার। ভারুয়াখালীর তরুণেরা যখন গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেয় বা আশ্রয় দেয় মুক্তিকামী মানুষকে, তখন তা কেবল জাতীয় আন্দোলনের অংশ নয়—তা হয়ে ওঠে স্থানীয় চেতনার নবজাগরণ। লেখক সেই চেতনার রক্তস্রোতকে নিখুঁতভাবে ধরেছেন।

এছাড়া বইটিতে স্থান পেয়েছে স্থানীয় মনীষী, শিক্ষানুরাগী ও সাংস্কৃতিক অগ্রদূতদের জীবনী। তাঁদের জীবনের গল্পগুলো শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের নয়, বরং এক জনপদের আলোকিত হয়ে ওঠার গল্প। লেখক এখানে ইতিহাসকে কৃতজ্ঞতার ভাষায় লিখেছেন—যা একে আরও মানবিক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

অবশ্যই, কিছু অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত দলিলসূত্র বা মানচিত্র সংযোজন করলে গবেষণামূল্য বৃদ্ধি পেত। তবু বইটির ভাষা, বয়ান ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই জীবন্ত যে এসব সীমাবদ্ধতা তুচ্ছ মনে হয়।

সাতরঙা ভারুয়াখালী আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কখনো কেন্দ্র থেকে নয়, প্রান্ত থেকেই প্রবাহিত হয়। প্রতিটি জনপদের ভেতর লুকিয়ে আছে জাতির সামগ্রিক আত্মকাহিনি। এই বই তাই কেবল ভারুয়াখালীর দলিল নয়; এটি বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাসরচনায় এক নতুন ধারা—যেখানে মানুষের কণ্ঠ, মাটির গন্ধ ও নদীর স্রোত একসঙ্গে কথা বলে।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, এই বই পড়ার পর পাঠকের মনে একটি গভীর প্রশ্ন জাগে—আমাদের নিজের জনপদের ইতিহাস কে লিখবে? যদি আমরা নিজেরাই তা না লিখি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে জানবে তাদের মাটি ও মানুষকে?

লেখক সেই দায়বোধ থেকেই যেন লিখেছেন সাতরঙা ভারুয়াখালী—একটি বই, যা ইতিহাসের অন্ধকার কোণগুলোতে আলো ফেলে দেয়, এবং প্রমাণ করে যে গ্রামের ভেতরেই লুকিয়ে আছে জাতির প্রকৃত আত্মা।

এই গ্রন্থ কেবল অতীতের নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও দলিল। তাই বলা যায়—ভারুয়াখালী শুধু একটি জনপদের নাম নয়; এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের সাত রঙের প্রতিচ্ছবি, যা একসঙ্গে ঐতিহ্য, সংগ্রাম, ভালোবাসা ও আশার বুননে গাঁথা।

আদিল ইলাহি: শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

আজকালের খবর/ওআর